Unsere Serie über die invasiven Tier- und Pflanzenarten geht in den zwölften Teil. Diesmal stellen wir den Signalkrebs vor, der, aus Amerika eingebracht, die burgenländische Krebswelt völlig verändert hat.

Von Elias Hoffmann

Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Diese Weisheit bestärkt auch wieder unser diesmaliger Artikel. Der Signalkrebs ist heute ein Teil der burgenländischen Gewässerwelt – jedoch kein natürlicher.

Denn der Signalkrebs wurde ab 1960 in Europa eingeführt, um die damals schon drastisch zurückgehenden Bestände der europäischen Flusskrebse zu kompensieren. Das Ergebnis war – wie so oft, wenn der Mensch in die Natur eingreift – von unschätzbarem Ausmaß: Die heimischen Krebse wurden quasi blitzartig und fast vollständig dezimiert.

Der heimische Flusskrebs war im Burgenland weit verbreitet

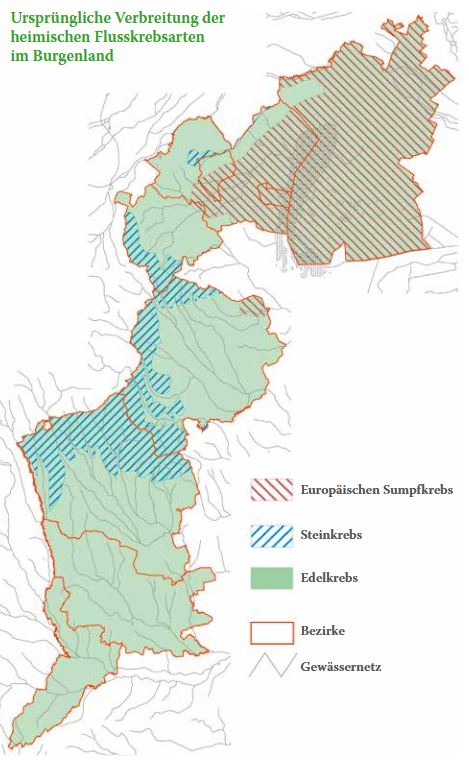

Als heimisch – also quasi Urburgenländer – gelten hierzulande drei verschiedene Krebsarten: der Edelkrebs, der Europäische Sumpfkrebs und der Steinkrebs. Diese drei Arten, vor allem aber der Edelkrebs, waren einst so zahlreich in unseren Fließgewässern vorhanden, dass sich unter anderem sogar Ortsnamen daraus ableiten. So deutet etwa der Name von Rax (ungarisch Ráks) auf den einstmaligen Krebsreichtum hin. Rák ist nämlich das ungarische Wort für Krebs. Ein kleiner Blick über die Grenze genügt und Fertörákos (deutsch Kroisbach) sticht ins Auge. Dort fließt der Rákos-patak, also der Krebsbach. Kroisbach, der deutsche Name von Fertörákos, lässt den einstigen Krebsreichtum nur schwer erahnen, wenn man sich die erstmalige Erwähnung des Ortes aber anschaut, nämlich 1457, als Krewspach, dann kann man auch daraus schließen, was die damaligen Einwohner des Ortes gemacht haben.

Diese Karte zeigt die ursprüngliche Verbreitung der Krebse im Burgenland. (Quelle: Naturschutzbund Burgenland)

Der Spitzname der Oberpullendorfer Bevölkerung lautet „Krebsler“, da noch bis in die Zwischenkriegszeit Krebse aus Oberpullendorf, dem Stooberbach und der Rabnitz vor allem an den Wiener Märkten verkauft wurden. Hier im praktisch umfassenden Werk des Naturschutzbundes Burgenland über die heimische Krebsfauna, kann man nachlesen, dass in den früheren Urbaren aus dem 17. und 18. Jahrhundert mehr oder weniger alle größeren Bachln und Flüsse des Burgenlandes Andeutungen auf den Krebsreichtum gemacht werden.

Der Krebsbrunnen in Oberpullendorf erinnert noch heute an den einstigen Krebsreichtum. (Quelle: Stadtgemeinde Oberpullendorf)

Die Krebspest im Burgenland

Dieser Reichtum – eigentlich in ganz Europa – sollte jedoch Ende des 19. Jahrhunderts ein jähes Ende finden. Nicht etwa durch die Flussverbauung oder Überfischung wurden die Krebse in den nächsten Jahrzehnten fast ausgerottet, sondern durch eine aus Nordamerika stammende Pilzerkrankung, weitläufig bekannt als Krebspest. Das erste Auftreten dieses Erregers in Österreich ist das Jahr 1879. Für die heimische Krebswelt verläuft eine Infektion dabei absolut tödlich innerhalb weniger Tage. Absolut tödlich bedeutet in dem Fall wirklich 100 % Sterberate bei den heimischen Krebsen. Der Signalkrebs ist da resistenter, der übersteht eine Infektion in der Regel, trägt aber den Erreger mit sich. Schon wenige Sporen dieses Pilzes im Wasser genügen, um eine Infektion hervorzurufen.

Im Burgenland waren die heimischen Krebse noch bis in die Mitte der 1950er Jahre verbreitet, jedoch gibt es Berichte von der Raab im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet (1916) bzw. der Lafnitz im Bereich Fürstenfeld (1920er Jahre), wonach der Edelkrebs fast ganz verschwunden und nur mehr in den kleinen Zuflüssen erhalten ist (Quelle: Naturschutzbund Burgenland).

Nach der Krebspest wird der Signalkrebs eingeführt

Normalerweise hat in der Natur ein Parasit nie vor seinen Wirt zu töten (denn damit ist ja auch die eigene Existenz vorbei). Im Krebspest-Edelkrebs-Fall allerdings verhält es sich so, denn da die Krankheit für den Edelkrebs immer tödlich verläuft, rottet sich der Parasit mit dem Wirt aus. Das wäre ja an sich toll, denn dann könnten Reliktpopulationen des Edelkrebses die heimischen Gewässer wieder besiedeln, sobald der Krebspest-Sturm erstmal durchgebraust ist.

Gut gemeint ist nicht immer das Gegenteil von gut, steht in unserer Einleitung. Da die Gewässer in Österreich aufgrund der Krebspest nun also spätestens in der Mitte des 20. Jarhunderts de facto krebsleer waren, hat man in den 1970er Jahren begonnen, nordamerikanische Flusskrebsarten auszusetzen. So auch den nordamerikanischen Signalkrebs. Der wissenschaftliche Name lautet Pacifastacus leniusculus und deutet schon auf die Nähe zum Pazifik hin. Seine Heimat ist nämlich das Gebiet westlich der Rocky Mountains. Da die Krebspest nun ja eigentlich auch aus Nordamerika kommt, passt das Parasit-Wirts-Verhältnis auch wieder bezogen auf den Signalkrebs (sie kommen ja beide aus Nordamerika). Die Krebspest ist für den Signalkrebs also nicht tödlich. Das ist für die heimischen Krebse der ultimative Todesstoß, denn der Signalkrebs ist somit Infektionsträger der Krebspest und infiziert die heimischen Krebse, sofern noch reliktisch irgendwo vorhanden, noch weiter. Ein Teufelskreis.

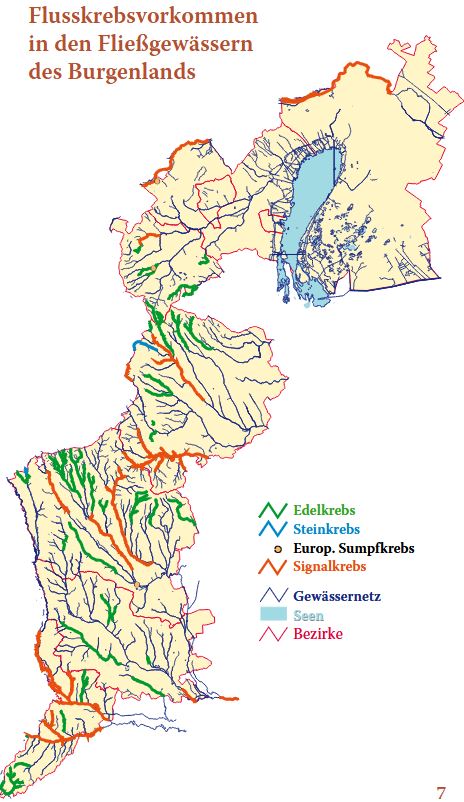

Aktuelle Verbreitung der Krebse im Burgenland (aus: Flusskrebse im Burgenland, © Naturschutzbund Burgenland).

Der Signalkrebs hat sich im Burgenland etabliert und kommt in jedem größeren Fließgewässer vor. Laut dem Werk des Naturschutzbundes gibt es nur noch ein einziges Vorkommen des Steinkrebses bzw. des Sumpfkrebses. Der Edelkrebs ist demnach noch vorhanden, allerdings nur noch in den Oberläufen kleinerer Bäche. Da die Studie des Naturschutzbundes nun auch schon ein paar Jahre alt ist, wird sich die Verbreitung des Signalkrebses aktuell noch deutlicher zeigen.

Wie unterscheidet man den Signalkrebs vom Edelkrebs?

Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal, vor allem wenn man nicht wirklich sicher in der Bestimmung ist, ist der weiße Fleck an der Oberseite am Scherengelenk beim Signalkrebs. Ansonsten muss man wirklich genauer hinschauen, es empfiehlt sich dabei ein Blick in Bestimmungsschlüssel wie dieser hier.

Es gibt sie doch noch: Edelkrebs aus einem burgenländischen Bach, wo noch keine Signalkrebse vorgedrungen sind. (Der weiße Fleck am Scherengelenk fehlt)

Was kann man gegen den Signalkrebs tun?

Da sich der Signalkrebs in unseren Gewässern sehr wohl fühlt, ist eine Ausrottung eigentlich unmöglich. Obwohl invasiv, darf der Signalkrebs nur mit gültiger Angellizenz gefangen werden. Eine weitere Ausbreitung des Signalkrebses kann praktisch nur durch Barrieren wie Wehre oder Ähnlichem verhindert werden, allerdings steht diese Vorgehensweise ja im Widerspruch zu den Fischen steht, denn dort versucht man die Barrieren abzubauen, damit die Fische wieder wandern können.

Mit solchen Barrieren versucht man die weitere Ausbreitung des Signalkrebses zu verhindern. (Quelle: Wikimedia commons)

Fazit: Der Signalkrebs hat sich im Burgenland dauerhaft etabliert und ist – wie viele invasive Arten – ein Beispiel dafür, wie menschliches Handeln unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Bemühungen, die natürlichen Lebensräume der heimischen Krebse (es gibt noch Reliktpopulationen im Burgenland) zu schützen sollten weitergeführt werden, auch wenn eine vollständige Rückkehr zur ursprünglichen Artenvielfalt wohl ein ferner Traum bleibt.

Was bleibt, ist ein unaufhaltsamer Wandel der heimischen Flora und Fauna, der uns daran erinnert, dass Natur immer ein fragiles Gleichgewicht ist – und wir als Menschen oft der Faktor sind, der dieses Gleichgewicht maßgeblich und wie im Fall des Signalkrebses, der die heimischen Krebsbestände noch schneller ausradiert, auch unbewusst dauerhaft verändert.

Fotocredits:

Titelbild: Astacoides, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Krebsbarriere: Andreas Schwarzkopf, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hier geht es zu den anderen Teilen der Serie

🗨 Kommentare ( 0 )