Weil wir nicht gekommen ins eheliche Joch, müssen wir ziehen das schwere Bloch. Das Blochziehen ist ein traditionsreicher Brauch im Burgenland, der nun wiederbelebt wird.

von Franz Lex

Ein Blick zurück in die 1950-er und 1960-er Jahre: Die burgenländischen Leit´ sind bekannt fürs Feiern! Wenn das Leben auch noch so karg und einfach ist, verstehen sie es, aus lebensnotwendigen, mühsamen und einfachen Arbeiten und auch traurigen Anlässen Brauchtumsveranstaltungen mit Nachbarn mit abschließendem, ausgiebigem Essen und Trinken zu inszenieren: Sautanz, Schnapsbrennen, Totenwache, Federnschleißen, Kürbiskerne- und Maisschälen.

Traditionelle (Brauchtums)Veranstaltungen und Bräuche begründen der Kalender mit den christlichen Feiertagen, die Jahreszeiten, das gesellschaftliche Leben und die Natur: Kirtagsfeste mit Markt, Hochzeiten (Hochzeitsschießen, Brautschau´n, Absperren, Spalier stehen, Brautstehlen, Brautauslösen, Brautstraußstehlen und -auslösen), Faschingsumzüge der Maschkera, Blochziehen, Palmbuschen- und Osterfleischsegnung, Ostereier verstecken, Pfingstluken, Pfingststreiche spielen, Kräuterbuschensegnung, Laternenumzug zu Martini, Hausbesuche von Nikolaus und Krampus, Budelfrau, Auffrischen am Tag der Unschuldigen Kinder, Ausräuchern der Häuser in den Rauhnächten, Sternsingen, (Volks)Musizieren, (Volks)Tanzen, Neckenmarkter Fahnenschwingen, Theaterspielen, Treibjagden, Iltis feiern, etc.

Der Blochzug, auch „Blochziehen“ genannt, entwickelt sich in der Faschingszeit (getanzt wird ab dem 2. Weihnachtstag, dem Stefanitag, an dem der erste Ball (Stefanikränzchen) stattfindet, bis zum Faschingsdienstag). Prinzipiell wird in der Faschingszeit geheiratet. Die Hochzeitsfeier findet nach standesamtlicher und kirchlicher Trauung im Elternhaus der Braut statt. Für den Hochzeitsschmaus wird ein Schwein gemästet. Dadurch weiß man auch schon relativ früh, dass es eine Hochzeit gibt. Außerdem müssen die Trauungen schon viele Wochen vorher bei Standesamt und Pfarramt beantragt werden, damit auch eventuelle Bedenken angemeldet werden können.

Kommt vom Dorf in der Faschingszeit kein Bursch zum Heiraten, nimmt er sich als festlich gekleideter Bräutigam zur Schande der Mädchen als Ersatz einen bunt geschmückten Fichtenbaum (über 100 Jahre altes Bloch) zur Braut – die sogenannte „Fichtenbraut“ oder „Waldbraut“. Die Fichtenbraut, auf der der mit dunklem Anzug und Krawatte gekleidete Bräutigam mit Zylinder und Brautstrauß sitzt, wird am Nachmittag des Faschingssonntags vom Ortseingang in das Dorf gezogen (Blochzug).

Viele Vorbereitungsarbeiten sind zu erledigen:

- In den Wintermonaten werden von Mädchen und Frauen des Ortes in mühseliger Kleinarbeit aus Krepppapier und feinem Draht tausende Blumen zum Schmücken der Fichtenbraut, der Brautsträuße und begleitenden Wägen angefertigt und anschließend Kränze geflochten, die mit den Blumen verziert werden.

Das Bloch ist festlich geschmückt.

- Burschen und Männer bauen Wägen auf und richten sie ein.

- Maskierte besorgen sich notwendige Utensilien bzw. stellen sie her.

- Ledige Burschen gehen als Bräutigame gekleidet jeweils zu zweit einige Wochen vorher in den Nachbarorten von Haus zu Haus und bitten die Einwohner mit einer schriftlichen Einladung, zur „Hochzeit“ zu kommen, und um eine Spende.

Einige Tage vor dem Blochzug

- werden Brotlaibe, Faschingskrapfen und Mehlspeisen gebacken,

- wird der Fichtenbaum gefällt, zum Ortseingang gebracht und mit Kränzen und Blumen verziert,

- werden die Wägen mit Blumen verzierten Fichtenzweigen geschmückt,

- werden beide Brautsträuße für Bräutigam und einen Brautführer – ca. ein Meter lange mit Blumen verzierte Fichtenwipfel – hergestellt und

- wird die Fichtenbraut von den Burschen rund um die Uhr in Tag- und Nachtschichten bewacht, damit nicht der Wipfel von Burschen der Nachbarorte abgeschnitten und gestohlen wird.

Mit dem Bräutigam und seiner Fichtenbraut – früher von Männern gezogen, heute mit Oldtimertraktor – ziehen Gegenbräute und Brautführer (ledige Mädchen in weißen Kleidern und ledige Burschen in dunklen Anzügen) in das Dorf. Die Brautführer haben auch die Aufgabe, die beiden Brautsträuße gegen die Angriffe der Burschen aus den Nachbarorten, die versuchen, zumindest einen Brautstrauß zu ergattern, zu verteidigen.

Ein Brautführer mit Gegenbräuten (im Hintergrund Waldteufel).

Reißteufel, Waldteufel und Polizisten bewachen die Fichtenbraut, damit der Wipfel nicht von Burschen aus den Nachbarorten abgeschnitten wird. Falls es zu Versuchen kommt, werden die „Täter“ zu einer Schnellverurteilung auf den Gerichtswagen gebracht.

Waldteufel bewachen das Bloch.

Versorgungswagen für die Waldteufel.

Begleitet wird der Brautzug von vielen Wägen (Küchenwagen, Gerichtswagen mit Gefängniszelle, Jägerwagen, Tanzwagen, Discowagen, Sportlerwagen, Rote-Kreuz-Wagen, Schnapserwagen), Musikgruppen (örtlicher Musikverein, Ziehharmonikaspieler, Bläser) und Maskierten (Rauchfangkehrer, Billiger Jakob, Friseur, Marketenderin, Hexe, Maschkera, Häftlinge, Tod mit Sense, Geist, Clown, Vermessungstrupp, Bär, Zahnarzt, Fotograf, Holzhacker, Arzt, Pfarrer, Ministranten, Ordensschwestern, Krankenschwestern, Putzfrauen, Zigeunerin mit Bräutigam, Bäuerin, Schuhputzer). Einige Maskierte bieten Süßigkeiten und Scherzartikel zum Verkauf an bzw. erbringen je nach Beruf oder Darsteller „Dienstleistungen“ gegen Bezahlung.

Gerichtswagen mit Gefängniszelle.

Polizisten bewachen die Waldbraut (Teil 1)…

…. und Teil 2.

Schuhputzer.

Maschkera mit Hexe.

Bräutigam mit Zigeunerin.

Pfarrer.

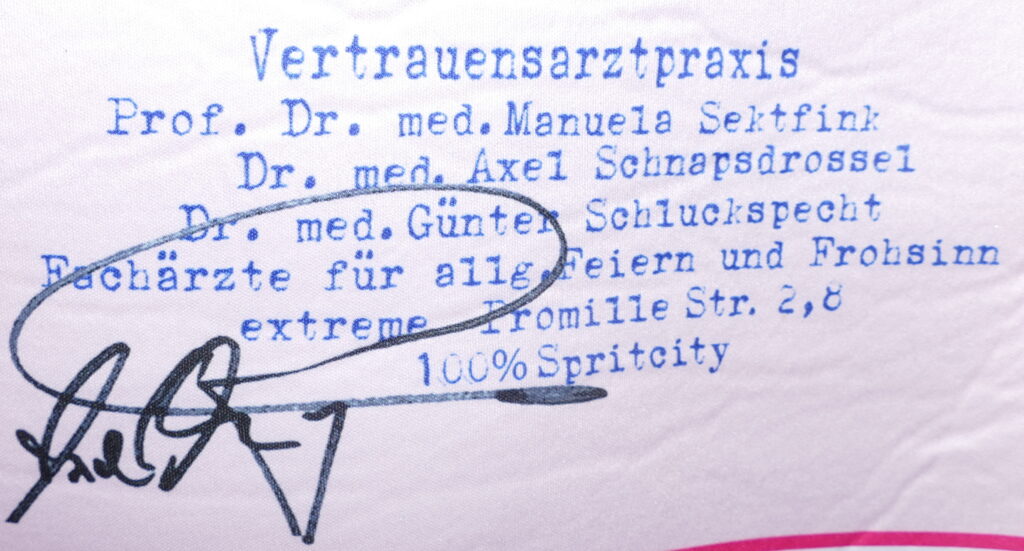

Es gibt auch medizinische Hilfe.

Die schwarze Hexe mit Birkenbesen hält vor der Fichtenbraut den Platz sauber und vertreibt symbolisch den Winter, damit der Frühling einziehen kann, in dem die Tage wieder länger und heller werden, es wärmer wird und in der Natur alles wächst und gedeiht. Dieses Symbol soll auch junge Frauen und Männer motivieren, den Bund der Ehe einzugehen und in weiterer Folge Ja zu sagen zu neuem Leben.

Schwarze Hexe mit Brautführern.

Besonders publikumswirksame Einlagen sind während des Umzugs die laufenden Gemeinschaftstänze der Gegenbräute und der Brautführer in Kreisform mit Bräutigam und Brautführer mit den schweren Brautsträußen in der Mitte und die Streitgespräche zwischen Gegenbräuten und Brautführern, die in Gedichtform geführt werden, um Ursachen zu ergründen, warum in der Faschingszeit niemand zum Heiraten gekommen ist.

Als Abschluss des Blochzugs findet unter der Regie vom Bürgermeister die pointiert geführte Versteigerung der Fichtenbraut an Holzhändler oder Zimmerer und der Brautsträuße an Interessierte statt.

Zur Faschingszeit gehören unbedingt Faschingskrapfen!

Die Geschichte des Gebäcks reicht bis in die Antike zurück. Bereits die Römer backen rundes Gebäck in Fett und verfeinern es mit Mohn und Honig.

Krapfen werden traditionell vor allem im Fasching gegessen und gemäß dem österreichischen Lebensmittelbuch mit Marillenmarmelade gefüllt. Auch andere Füllungen (Vanillecreme, Erdbeermarmelade, Nougat) sind möglich.

Neben Faschingskrapfen finden sich in der bäuerlichen Küche aus demselben Teig weitere unterschiedliche Gebäckformen, die ebenfalls nach dem Gehenlassen schwimmend in Fett gebacken werden:

- Strauben: Der Teig wird mit dem Nudelwalker fingerdick ausgerollt und mit einem Teigrad zu ca. 10 x 15 cm großen Vierecken (in Rechteck- oder Rautenform) oder dementsprechend großen Dreiecken ausgeradelt. In der Mitte werden – ähnlich einem Gefängniszellenfenster mit senkrechten Stäben – 1 cm breite Streifen geradelt. Mit Staubzucker bestreut servieren.

- Schlosserbuben: Rechtecke aus dem fingerdick ausgerollten Teig werden mit einer Zwetschke (kann auch gedörrt sein) bestückt zu einer Kugel geformt. Warm mit Staubzucker/Kakao-Gemisch bestreut servieren.

- Gebackene Mäuse: Aus dem aufgegangenen Teig mit einem Löffel Nockerln ausstechen, in Fett backen, abtropfen lassen und in Zimt/Staubzucker-Gemisch gewälzt servieren.

Germteigzutaten

- 500 g glattes Mehl

- ¼ l lauwarme Milch

- 40 g Germ

- 4 Dotter

- 40 g zerlassene Butter

- 60 g Zucker

- 1 P. Vanillezucker

- geriebene Zitronenschale

- 2 El Rum

- 1 Kl Salz

- Rapsöl/Fett zum Backen

Milch mit Germ zu einem Dampfl ansetzen und danach mit den Zutaten zu einem Teig kneten, gehen lassen, auswalken, mit Krapfenform oder größerem Glas die Krapfen ausstechen, mit Geschirrtuch abgedeckt in der warmen Küche gehen lassen, umdrehen, wieder gehen lassen, verkehrt in heißes Rapsöl/Fett einlegen und zugedeckt, damit sich Ringe bilden, beidseitig backen.

Gefüllt mit Marillenmarmelade und bestreut mit Staubzucker (ob warm oder kalt) sind Krapfen ein unvergleichlicher Genuss!!!

🗨 Kommentare ( 3 )

Interessanter Bericht!

Gefällt mir

Danke Franz

Lieber Franz danke für den sehr interessanten und ausführlichen Bericht über den Brauch des Blochziehens. Wir haben so eine Waldbraut heuer in Kukmirn gesehen und uns keinen Reim darauf machen können, was die Männer da tun.Mir drängte sich auch die Frage auf, wer heute noch die Zeit hätte Papierblumen zu drehen. Wann sind viele dieser Bräuche in den Hintergrund getreten? Zudem verbanden diese gesellschaftlichen Bräuche die Menschen. Deine Beiträge lieber Franz empfinde ich stets als sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank dafür. Sonnige Grüße Hildegard

Lieber Franz danke für den sehr interessanten und ausführlichen Bericht über den Brauch des Blochziehens. Wir haben so eine Waldbraut heuer in Kukmirn gesehen und uns keinen Reim darauf machen können, was die Männer da tun.Mir drängte sich auch die Frage auf, wer heute noch die Zeit hätte Papierblumen zu drehen. Wann sind viele dieser Bräuche in den Hintergrund getreten? Zudem verbanden diese gesellschaftlichen Bräuche die Menschen. Deine Beiträge lieber Franz empfinde ich stets als sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank dafür. Sonnige Grüße Hildegard